“Sentí que había elementos en mi vida y mi historia que estaban siempre presentes en mi obra, que se conectaban, es lo que está en esta muestra, y por eso el nombre”, asegura Lescay Merencio.

“Sentí que había elementos en mi vida y mi historia que estaban siempre presentes en mi obra, que se conectaban, es lo que está en esta muestra, y por eso el nombre”, asegura Lescay Merencio.

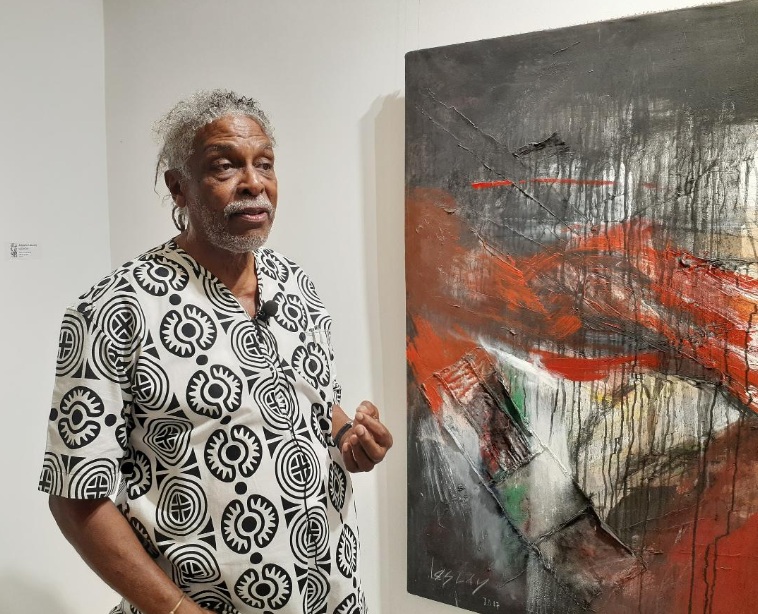

Todo viaje personal termina siendo, independientemente del camino, la geografía y las coordenadas de destino, un tránsito inevitable hacia uno mismo. Y así es, aunque de manera más consciente, para Alberto Lescay Merencio, Premio Nacional de Artes Plásticas 2021.

Una consciencia que, admite el creador del conjunto escultórico de la Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo Grajales, vino a declararse hace relativamente poco, “cuando noté una serie de acontecimientos, de coincidencias relacionadas con mi vida y la historia de mi país, que había plasmado en mis obras, a veces, inconscientemente”.

Esos nexos son, de hecho, el tema central de Viaje Perpetuo II, la exposición que el santiaguero trajo a la sala La Celosía, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) del territorio, como parte del programa de la Fiesta a la Guantanamera, en su 28 edición.

La muestra, aclara, contiene una selección de 10 obras de diferentes formatos y técnicas, a partir de una primera exposición en el Memorial José Martí, de la Habana, en el año 2018.

En aquel primigenio Viaje Perpetuo, que hizo como un ejercicio para “definir sus cincuenta años de vida profesional” (Cubarte, 2018) plasmó “esos nexos de mi vida que tienen mucha relación con esta zona del mundo y del país”, así que cuando lo invitaron a la Fiesta…, “pensé que era coherente traerla a Guantánamo. Y trato de ser coherente, siempre que sea posible”.

Y así ha sido: rezuma en sus palabras. Porque Lescay Merencio, que en decenas de entrevistas ha hablado ampliamente de su obra como escultor y pintor, del arte, de sus visiones, compromisos y planes; en la pequeña oficina donde lo abordamos por algunas declaraciones, va hacia el pasado, casi ajeno a las preguntas. Su vida. Su historia sagrada. Sus palabras…

“Lo primero, me dice, es que mi abuelo materno, Jaime Merencio, era de Baracoa y allí se alzó durante la Guerra de Independencia. Con él, pasó algo muy interesante que ha marcado mi vida, y está también hoy, aquí.

“En mi infancia, viví con mi abuela Elena en el campo -en la zona del central Los Reynaldos, Songo-La Maya-, y recuerdo que en la esquina del cuarto donde dormíamos había dos machetes muy diferentes a los usados en la finca. Eran de mi abuelo mambí, me contó ella, la Mariana Grajales de mi vida”, recuerda.

Tendría, asegura el artífice de la Fundación Caguayo, entre ocho y nueve años. Y aunque existían además el tío y varios sobrinos, y su madre, hija del mambí…, nadie, ni entonces ni ahora, cuestionó que el pequeño Alberto se los adueñara -uno de ellos, forma parte de Viaje Perpetuo II.

“Simplemente, sentí algo especial y me apropié de ese tesoro, que es realmente muy diferente, con su cabo de tarro de buey y un diseño muy lindo. Cuando fui para Santiago de Cuba a continuar estudios, me los llevé, y todavía me acompañan. Nadie me los pidió. Creo que es muy interesante”.

Además de la pintura, destacan las esculturas Retrato de mi abuelo, Rosa La Bayamesa, y la instalación del machete de herencia familiar.

Además de la pintura, destacan las esculturas Retrato de mi abuelo, Rosa La Bayamesa, y la instalación del machete de herencia familiar.

Son, para el que escucha, un símbolo inequívoco. Los que abrazó el niño, los que se alzan en Santiago de Cuba, los que se blanden en varias de sus obras, antes y después… Arraigo, punta en tierra, soporte. Se lo menciono.

Él sigue su viaje, no siempre en línea recta. Regresa un poco. Habla del campo. Del verde, del río crecido, de los caballos. Del tío, “un hombre genial, culto, que construyó una carpintería sin haber visto una en su vida, leía mucho y para estar informado tenía un radio con una batería enorme por donde se escuchaba la Radio Rebelde, con cuidado, pues era prohibida”.

Por las señales de onda corta, que viajaban entre las lomas, sorteando retenes sangrientos y propagandas, “escuché cantar, por primera vez, a Violeta Casal desde la Sierra Maestra.

“También recuerdo, con nitidez, que mi tío les hacía, con la misma madera que creaba juegos de muebles finos como los que todavía conservo en mi casa, camas de camiones, cajones para difuntos, ruedas de carreta…, las culatas a los rifles y escopetas de los rebeldes.

“Fíjese, encarga, cuántas sensaciones que, al final, se fueron atando en mí. Sentí que todo era parte de un recorrido que se empezó a expresar en mi obra, y así llegué hasta Fidel”.

Alberto Lescay tenía nueve años cuando triunfó la Revolución. Cree, firmemente, que fue una gran dicha para su generación, para sí mismo, haber crecido juntos. “Fue una edad adecuada, porque el niño empieza a definirse, a tratar de buscarse en la vida, a dar señas”.

Significó, también, el término de una etapa de su crianza “mixta, entre el campo y la ciudad, como creo que deberían tenerla todos los niños… El caso es que mi madre, que me había dejado ir cuando le hice rechazo a Santiago, me fue a buscar y me jugó una trampa muy interesante. Genial, como era ella”.

Lo llevó, cuenta, a la inauguración de la Ciudad Escolar 26 de Julio, el antes cuartel Moncada: “En medio de las banderas, de la música, de la fiesta, con el Che pasando a solo unos metros, me preguntó si quería estudiar allí donde, además todavía rondaba el espíritu de los asesinatos de la tiranía. De nuevo la conexión”.

La vocación lo encontraría entre las paredes del cuartel Moncada, en el primer año de la secundaria. Otro signo ve en 1968, cuando acabado de graduar de la escuela de arte de Santiago de Cuba, “me propuse hacer un cuadro de verdad, y me salió una carga al machete en gran formato, que todavía conservo”.

Hay, reconoce, otras historias, incluido el concurso para el monumento a Maceo, “que gané con un equipo poderoso y al cual le puse un empeño doble, porque ser para quien era. Santiago, el Oriente le debía un gran monumento, y por lo que investigué, hubo colectas públicas e intenciones, pero al parecer no fueron suficientes”.

Tuvo mucha suerte, reflexiona, “porque cuando se pudo materialmente -solo la escultura ecuestre tiene 16 metros de altura y 90 toneladas de peso en bronce fundido-, yo me sentía preparado para realizarlo como el deber y el honor que era”.

Esa misma plaza, apunta, lo vuelve a conectar con Fidel. Allí, llegó tras interrumpir un viaje de trabajo a Estados Unidos, cuando se enteró que el líder había muerto. Sobre la suave colina artificial, cerca de sus cenizas, estuvo en aquella tarde noche del último adiós.

Supo, en aquel justo momento, que uno de sus sueños no se concretaría: hacerle un monumento a partir de un proyecto al que dedicó 15 años. “Tenía una especie de acuerdo íntimo con su hermano Raúl. Hablamos, yo le planteé mi deseo, le mostré los primeros bocetos y me dijo que se los mostraría”, recuenta.

“Y fue pasando el tiempo. La última vez que le pregunté a Raúl, me dijo: ‘Cada vez que le muestro los proyectos, los papeles, los aparta de la mesa y me dice que hay cosas más importantes’.

“Entonces, esa noche, el General de Ejército lee la carta donde Fidel pedía que no se le hiciera monumento, ni se pusiera su nombre a una calle siquiera. Y así surgió el nombre que puse a la obra trunca, que quedó en boceto: El monumento prohibido”.

No está la escultura que quedó de su proyecto de monumento en La Celosía, aunque sí integró la muestra del primer Viaje Perpetuo: Temió el artista que la obra de papel manufacturado y alambre, muy frágil, no resistiera el viaje. Fidel sí está, de otras maneras. Siempre.

Nos piden terminar. El público, que ha desafiado una lluvia pertinaz, a veces furiosa, lo espera para inaugurar la muestra. Yo insisto en preguntarle sobre la escultura pública, su pertinencia en estos tiempos, su sobrevida en épocas de tanto descreimiento.

Lescay me asegura que es necesario, y bueno. Que siempre lo será algo bello, y más si está en espacios públicos. “Uno siente cosas y no las puede explicar. Esa sensación especial cuando uno pasa por un lugar y ve algo hermoso…, en ese preciso instante, está la función del arte”.

Me despido. Casi. Le hago notar que esta edición se dedica al guantanamero ausente y me alegra que esta tierra y Santiago formen la región histórica del Oriente. El maestro, que ha contado y recontado sin poses, con una voz apenas audible, sonríe y hace retumbar las palabras, antes de precipitarse hacia el gentío: “Yo también me siento, también, un poco guantanamero”.