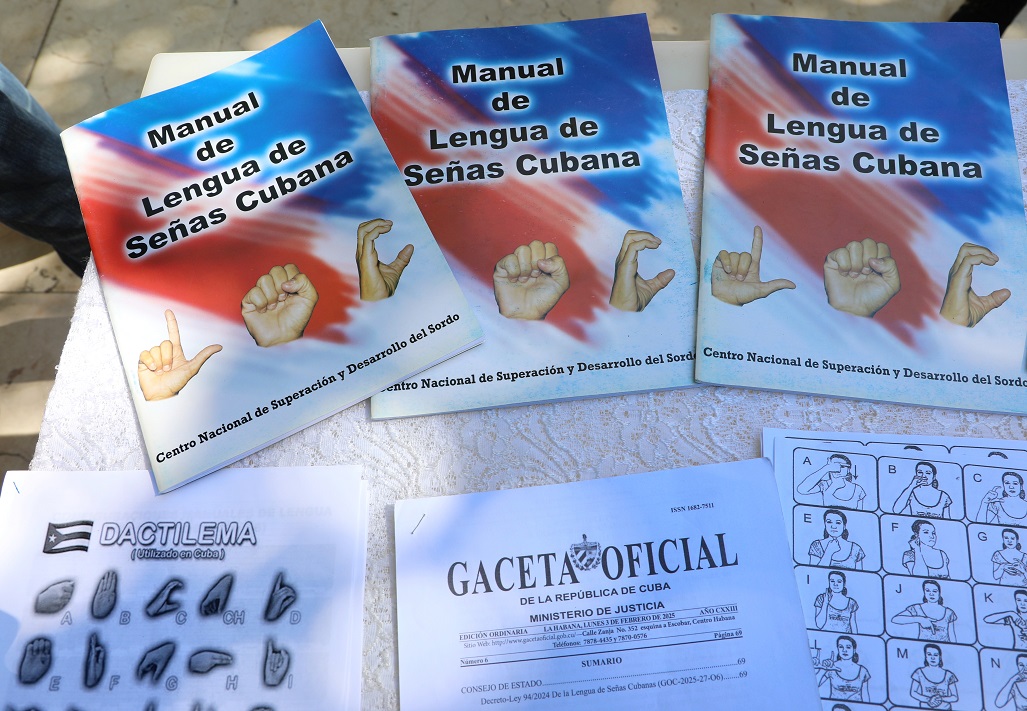

El trabajo de difusión de este decreto-ley es tarea para todos los miembros de la Asociación.El Parque José Martí hierve de actividad esta mañana. Entre el rumor de conversaciones y el ajetreo de la Feria de Empleos, una mesa llama la atención por su silencio elocuente: el puesto de la Asociación Nacional de Sordos de Cuba (Ansoc). Sobre el mantel, folletos con imágenes de manos en distintas posiciones comparten espacio con copias de un número de la Gaceta Oficial.

El trabajo de difusión de este decreto-ley es tarea para todos los miembros de la Asociación.El Parque José Martí hierve de actividad esta mañana. Entre el rumor de conversaciones y el ajetreo de la Feria de Empleos, una mesa llama la atención por su silencio elocuente: el puesto de la Asociación Nacional de Sordos de Cuba (Ansoc). Sobre el mantel, folletos con imágenes de manos en distintas posiciones comparten espacio con copias de un número de la Gaceta Oficial.

Aprendió la Lengua de Señas Cubana como quien aprende a nadar en aguas revueltas: por necesidad, con urgencia. "Antes, en una consulta médica o en una oficina, dependía de que alguien -si es que había alguien- supiera interpretarme", dice uno de los expositores, mientras sus dedos se mueven rápido, como si aún tuvieran prisa por alcanzar al mundo que ahora la ley les promete incluir.

El Decreto-Ley 94/2024, publicado en febrero de 2025, descansa sobre la mesa como un testigo mudo de lo que podría ser una revolución silenciosa. Reconocida como idioma oficial, la Lengua de Señas Cubana ya no dependerá de la buena voluntad de instituciones o individuos. Los hospitales tendrán intérpretes, las escuelas implementarán educación bilingüe, las terminales de transporte incluirán información accesible.

Mientras un grupo de curiosos se acerca a la mesa, las manos de los expositores de la Ansoc comienzan a moverse con energía renovada. Hoy, en medio del bullicio del parque José Martí, cada gesto, cada seña, es un acto de fe en que esta vez, el silencio será escuchado.

Liderar con las manos

Yanicet Ramos Ramírez, presidenta provincial de la Ansoc, reconoce los beneficios que esta nueva normativa aporta a la sociedad.

Yanicet Ramos Ramírez, presidenta provincial de la Ansoc, reconoce los beneficios que esta nueva normativa aporta a la sociedad.

Yanicet Ramos Ramírez, presidenta de la Ansoc en Guantánamo, se ajusta el cabello mientras sus manos comienzan a moverse con la energía de quien lleva años esperando este momento. "El pasado 16 de septiembre de 2024 se puso en vigencia la Ley 94, que entra en vigor este agosto", explica a través de su intérprete durante la Feria de Empleo donde promueve el reconocimiento de la Lengua de Señas.

Esta normativa establece la Lengua de Señas Cubana como idioma oficial y patrimonio cultural de las personas sordas, garantizando su uso en todos los ámbitos públicos y privados. Exige, además, que instituciones estatales provean servicios de interpretación en hospitales, escuelas y oficinas gubernamentales, eliminando barreras que antes obligaban a las personas sordas a depender de la buena voluntad de otros.

"Sabemos que se hacen reuniones sindicales, se dan informaciones y demás donde la persona sorda ha sido excluida, sin querer, durante mucho tiempo. Esta ley ampara en todo el sentido popular a nuestra comunidad". Sus gestos se hacen más amplios al describir cómo cambiará la vida laboral de sus asociados.

La formación de intérpretes aparece como prioridad en su discurso. "El personal para impartir cursos, lo tenemos en la Ansoc, pero necesitamos el apoyo del Ministerio de Trabajo, el Gobierno y el Partido para masificar la capacitación". Hace una pausa significativa antes de añadir: "Esto apenas comienza y algunos todavía no han asimilado bien la responsabilidad que tienen".

Cuando habla de educación, sus expresiones faciales se suavizan. "El primer aspecto fundamental es la educación accesible para toda la comunidad sorda. Ya no será cuestión de pedir por favor que los padres aprendan señas". Revela que el mayor desafío está en las familias: "Muchos tienen opiniones muy libres al respecto, pero esto hay que llevarlo de la mano con mucha educación".

Los ministerios de Transporte y Comunicaciones también ocupan su atención. "En todas las terminales deberá haber información en lengua de señas sobre horarios de guaguas, aunque todavía estamos viendo cómo se implementará". Sobre los medios, destaca la importancia de que las personas sordas puedan acceder a la información pública.

Otro avance significativo es la inclusión mediática. La ley obliga a los canales de televisión a incorporar intérpretes en sus programaciones, asegurando que las personas sordas tengan acceso a información pública, cultural y de emergencia. También promueve la producción de materiales audiovisuales y literarios en lengua de señas, un paso vital para preservar la identidad cultural sorda.

Aunque reconoce los retos por delante, su optimismo prevalece. "Es la primera vez que tenemos una ley así y me siento muy esperanzada, sobre todo, por nuestros trabajadores". Sus manos trazan en el aire un círculo que abarca todo lo dicho, como envolviendo en un gesto las posibilidades que se abren para su comunidad. "El camino es largo, pero por fin estamos andando", concluye, mientras una sonrisa le ilumina el rostro.

Puentes de amor

Yandira Rodríguez González, coordinadora provincial de Intérpretes de Lengua de Señas, ha convertido sus manos en su herramienta de trabajo más valiosa.

Yandira Rodríguez González, coordinadora provincial de Intérpretes de Lengua de Señas, ha convertido sus manos en su herramienta de trabajo más valiosa.

Con toda la disposición del mundo, Yandira Rodríguez González prepara a dos jóvenes intérpretes en formación. Ella, coordinadora provincial de Intérpretes de Lengua de Señas en Guantánamo, trabaja con sus manos, que se han convertido en su herramienta de trabajo más valiosa.

Su historia con la Lengua de Señas comenzó hace seis años. "Me inserté en un curso libre tras una convocatoria. Cuando conocí profundamente a la comunidad sorda, supe que había encontrado mi vocación", confiesa.

Hoy, como coordinadora, forma parte de ese ejército silencioso que hace posible la comunicación entre mundos paralelos: "Somos el puente mediador entre la comunidad sorda y la oyente. Los que los acompañamos a hospitales, estaciones de policía o gestiones bancarias".

Sus dedos dibujan en el aire las dificultades cotidianas. "Antes de esta ley, era común ver a personas sordas perdidas en un banco, porque nadie sabía comunicarse con ellas. Ahora la ley exige que los trabajadores de cada entidad aprendan señas básicas". Hace una pausa pedagógica: "No se trata de reemplazarnos, sino de crear una sociedad más inclusiva donde no dependan siempre de un intérprete".

En la Ansoc, Yandira y su equipo ofrecen cursos libres los martes y jueves. "Cualquier persona con interés puede aprender. Al principio, todos piensan que es difícil, pero como todo en la vida, es cuestión de práctica y corazón", asegura.

Sobre la Ley 94/2024, sus ojos brillan con esperanza práctica: "Esta ley nos da herramientas legales para lo que ya hacíamos por convicción. Ahora cuando digo que un hospital necesita capacitar a su personal, no es una sugerencia, es un derecho".

Ahora la normativa cambia las reglas: "La ley pide que donde haya una persona sorda trabajando, sus compañeros aprendan lengua de señas. Así no dependerán siempre de venir a buscarnos a la asociación".

Mientras demuestra señas básicas a sus alumnas, reflexiona: "Esto no es solo interpretar palabras. Es dar acceso a derechos". Sus manos, que han sido puente en incontables situaciones, ahora celebran que la ley formalice lo que ella y sus colegas llevan años construyendo con paciencia y dedicación día a día.

Enseñar en silencio

Folletos con imágenes de manos en distintas posiciones comparten espacio con copias de la Gaceta Oficial que expone la ley, en la muestra expositiva de la Ansoc.

Folletos con imágenes de manos en distintas posiciones comparten espacio con copias de la Gaceta Oficial que expone la ley, en la muestra expositiva de la Ansoc.

Detrás de la mesa perteneciente a la Ansoc, en la Feria de Empleo, Yenisey Peña Andújar y su primo Yónder Soto Andújar atienden a los visitantes entre folletos y material didáctico.

"Yo soy profesora de lengua de señas en la Escuela Especial 14 de Junio", explica Yenisey con gestos precisos que su intérprete traduce. "Trabajo con niños sordos enseñándoles con movimientos suaves de manos. No es difícil, todo es cuestión de paciencia".

Al preguntarle sobre la importancia de la nueva ley, responde: "Las personas sordas necesitan la lengua de señas para interactuar en la comunidad, en cualquier lugar. Los niños empiezan en la escuela y así podrán comunicarse mejor cuando sean adultos".

Sobre su trabajo con las familias, detalla: "Hago un cronograma para que vengan un día a la semana a aprender. También visito sus casas, porque muchos padres no saben ayudar con las tareas".

Yónder, coordinador provincial de instructores, interviene: "Actualmente damos cursos libres martes y jueves. Son para toda la población interesada, sin requisitos. La gente solo necesita acercarse y decir que quiere aprender. Pronto implementaremos nuevos programas, tras una capacitación que recibiremos en Holguín", añade sobre los planes inmediatos.

Mientras atienden a un grupo de visitantes, ambos demuestran cómo sus trabajos se complementan: ella formando a los niños, él capacitando a los adultos. "La ley es un paso importante", coinciden, mientras continúan compartiendo información sobre los cursos y el trabajo en las escuelas.

La aprobación del Decreto-Ley 94/2024 marca un punto de inflexión en la historia de los derechos de las personas sordas en Cuba. Al reconocer oficialmente la Lengua de Señas como idioma y establecer su uso obligatorio en instituciones públicas, el Estado cubano no solo cumple con compromisos internacionales, sino que corrige una deuda histórica de exclusión.

Esta ley trasciende lo jurídico: es un acto de justicia social que equipara en dignidad a todos los ciudadanos, independientemente de su capacidad auditiva. Sin embargo, el verdadero desafío está en la implementación. La ley requerirá formación masiva de intérpretes, adaptación de infraestructuras y cambios profundos en la mentalidad institucional. Cada espacio público deberá transformarse para acoger a quienes por décadas vivieron al margen del diálogo social.

Por ahora, se abre una puerta que parecía cerrada para siempre, demostrando que cuando una sociedad decide incluir, hasta el silencio puede convertirse en lenguaje de todos. El verdadero triunfo no estará en la Gaceta, sino cuando cualquier persona sorda en Cuba pueda sentirse ciudadano de pleno derecho en su propio país.