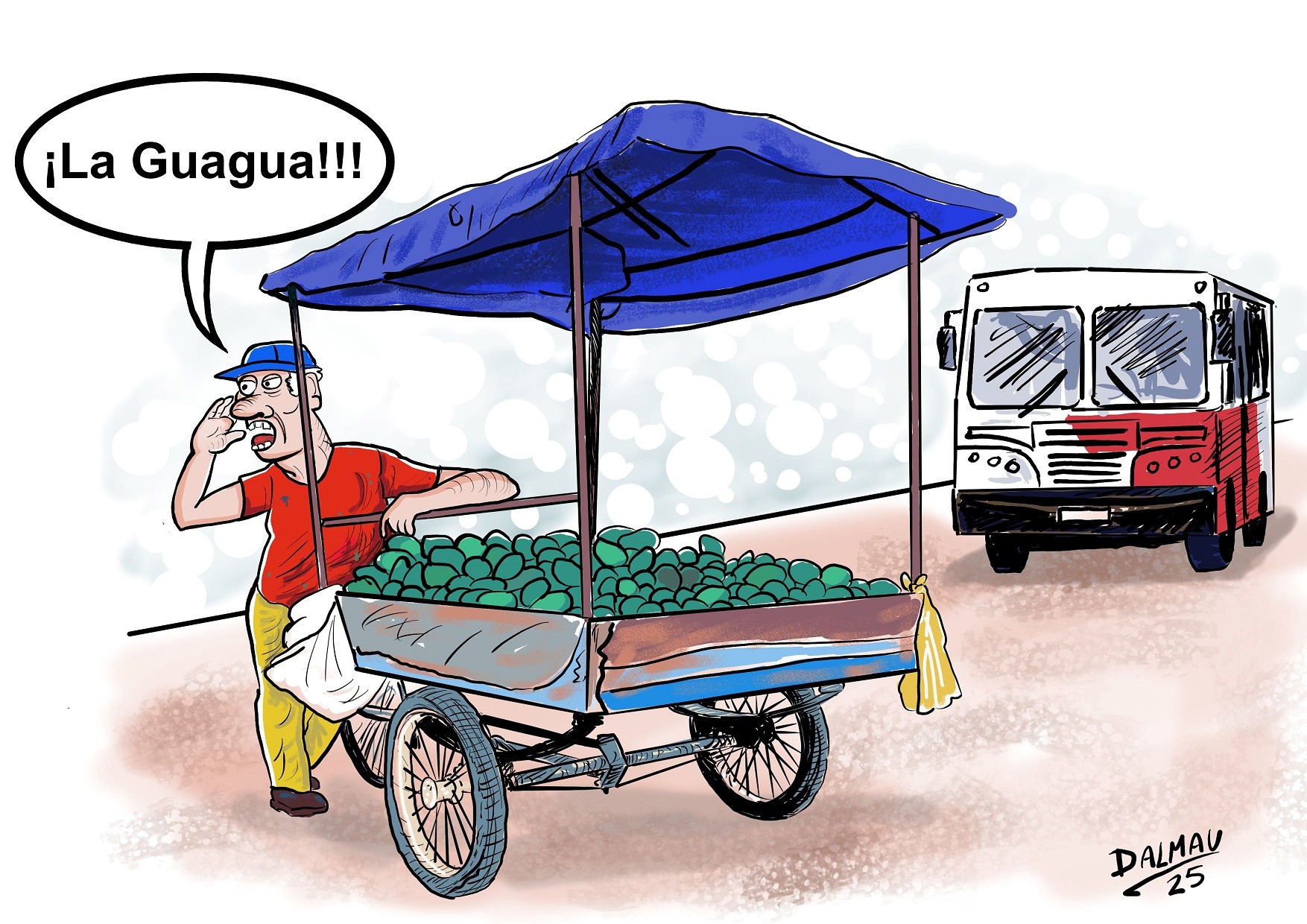

Iba caminando por la calle Moncada, cuando -en su intersección con Prado- una voz cortó el aire. ¡Ahí viene la guagua, ahí viene la guagua!, gritó un señor de unos 60 años agarrado a carretilla de aguacates, mientras doblaba en la intersección de ambas arterias y salía de mi campo visual.

Iba caminando por la calle Moncada, cuando -en su intersección con Prado- una voz cortó el aire. ¡Ahí viene la guagua, ahí viene la guagua!, gritó un señor de unos 60 años agarrado a carretilla de aguacates, mientras doblaba en la intersección de ambas arterias y salía de mi campo visual.

El oficio periodístico -en el poco tiempo que lo he ejercido- me ha convertido en una curiosa profesional y aquel grito de alarma, inusual, no era cosa de ignorar. Me planté en medio de la acera, olvidando mis tareas pendientes, al tiempo que comenzaba la función.

Un hombre de unos 40 años, con un saco de plátanos amarrado a una bicicleta arrancó como si le pisaran los talones. Pasa y cierra la puerta, gritó un viejo desde su corredor, mientras le daba entrada un muchacho de no más de quince años que llevaba varios bolsos llenos de ají.

La adrenalina se contagió. Un joven con cuatro cartones de huevos en precario equilibrio esquivó un charco y desapareció en un pasillo. Con permiso, seño, después seguimos, le decía el dueño de una carretilla a una anciana a la que -previamente- le vendía unos tomates a 180 pesos la libra.

Solo unos pocos mantuvieron su ritmo habitual, como enajenados del "corre corre" a su alrededor: una mipyme en la acera de enfrente, algunos vendedores ambulantes, un puesto de ropa en un corredor. Los que ostentaban el privilegio de la legalidad.

Lo entendí cuando la guagua frenó con chirrido. Bajó un grupo de inspectores con carpetas y caras de pocos amigos. Revisaron, corrigieron, midieron, pesaron, advirtieron, multaron. Una vez terminaron su labor, volvieron al vehículo, que arrancó calle arriba, hacia su próximo destino.

"Una multa cuando te cogen, si lo logran, no duele si el negocio sigue", me dijo una muchacha que también se había detenido a observar el espectáculo. "Si persiguieran la reincidencia, otro gallo cantaría, pero el gallo a veces ni se despierta", reflexionaba.

La eficacia de un sistema de control depende de dos factores clave: que no sea predecible y que sea constante. Si las inspecciones son pocas, irregulares y fáciles de anticipar, pierden su efecto. Los infractores se adaptan para evadirlas sin cambiar su conducta.

Un sistema que solo actúa de vez en cuando no funciona. Si la ley se aplica de forma inconsistente, los infractores aprenden a esquivarla en el momento, pero no a cumplirla a largo plazo. Para que las normas se respeten, la vigilancia debe ser constante y bien estructurada.

Además, si no hay consecuencias reales ante las faltas reiteradas, la gente no tiene motivos para obedecer. Si las multas son poco frecuentes o demasiado débiles, se crea un círculo vicioso en el que salir ganando con lo ilegal es más fácil que cumplir la ley.

Ayer volví a La Línea, a comprar algo que necesitaba. Estaban los mismos plátanos, los mismos huevos, el mismo ají. Todo al mismo precio. Las caras, conocidas ya, ocupaban los mismos lugares de hace tan solo unos días.

"Oye, ¿y los inspectores?", le pregunté a un señor que me pesaba unas yucas en su romana. "Fue tremendo susto el del viernes", me respondió.

Todos conocen el guión —la guagua, los gritos, la huida— y hasta el horario aproximado. La sorpresa, para ser efectiva, debe romper patrones. Si no, se convierte en la coreografía desorganizada presencié hace unos días.

-¿Pero qué pasó, por fin?, le insistí. "Ay, mi amor, no te preocupes, eso siempre pasa", me dijo con picardía mientras me acercaba el vuelto.